한자의 어원을 살펴보면 삶이란 ‘소가 외나무다리를 건너듯 위태로운 것’이라는 의미를 내포하고 있다. 그 의미처럼 현대는 더 나은 발전과 향상을 위해 매우 빠른 속도로 질주하고 있고 그 속에서 사람들은 하루하루를 위태롭게 살아간다. 누구나 이 현실에서 벗어나고픈 ‘꿈’을 꾼 적이 있을 것이다. 장자의 〈제물론 편(齊物論篇)〉에 나오는 호접지몽[胡蝶之夢]에는 이러한 이야기가 나온다. 장자가 어느 날 꿈을 꾸었다. 나비가 되어 꽃들 사이를 즐겁게 날아다녔다. 그러다가 문득 깨어 보니, 자기는 분명 장주가 되어 있었다. 이는 대체 장주인 자기가 꿈속에서 나비가 된 것인지, 아니면 나비가 꿈에 장주가 된 것인지를 구분할 수 없었다. 장주와 나비는 분명 별개의 것이건만 그 구별이 애매함은 무엇 때문일까? 꿈이 현실인지 현실이 꿈인지, 도대체 그 사이에 어떤 구별이 있는 것인가?

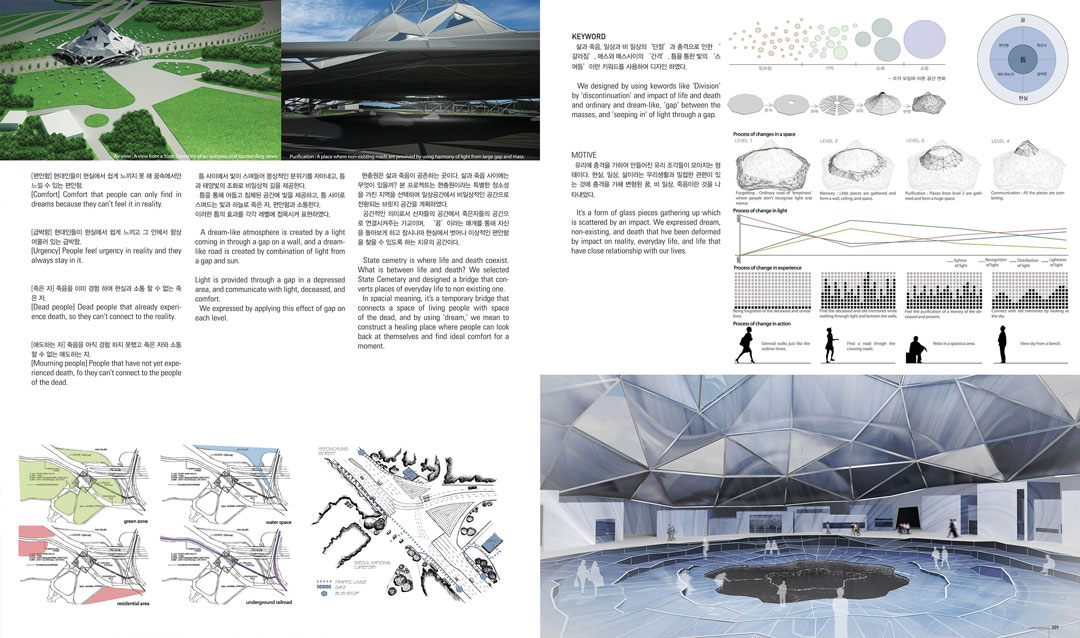

[편안함] 현대인들이 현실에서 쉽게 느끼지 못해 꿈속에서만 느낄 수 있는 편안함.

[급박함] 현대인들이 현실에서 쉽게 느끼고 그 안에서 항상 머물러 있는 급박함.

[죽은 자] 죽음을 이미 경험하여 현실과 소통할 수 없는 죽은 자.

[애도하는 자] 죽음을 아직 경험하지 못했고 죽은 자와 소통할 수 없는 애도하는 자.

틈 사이에서 빛이 스며들어 몽상적인 분위기를 자아내고, 틈과 태양빛의 조화로 비일상적 길을 제공한다. 틈을 통해 어둡고 침체된 공간에 빛을 제공하고, 틈 사이로 스며드는 빛과 하늘로 죽은 자, 편안함과 소통한다. 이러한 틈의 효과를 각각 레벨에 접목시켜 표현하였다.

현충원은 삶과 죽음이 공존하는 곳이다. 삶과 죽음 사이에는 무엇이 있을까? 본 프로젝트는 현충원이라는 특별한 장소성을 가진 지역을 선택하여 일상 공간에서 비일상적인 공간으로 전환되는 브릿지 공간을 계획하였다. 공간적인 의미로서 산자들의 공간에서 죽은 자들의 공간으로 연결시켜주는 가교이며, ‘꿈’이라는 매개를 통해 자신을 돌아보게 하고 잠시나마 현실에서 벗어나 이상적인 편안함을 찾을 수 있도록 하는 치유의 공간이다.